par Constance BEAUJOIN. Social media manager chez Parlons RH. Constance Beaujoin élabore les stratégies social media RH de ses clients en coordonnant, planifiant et pilotant les projets de community management RH.

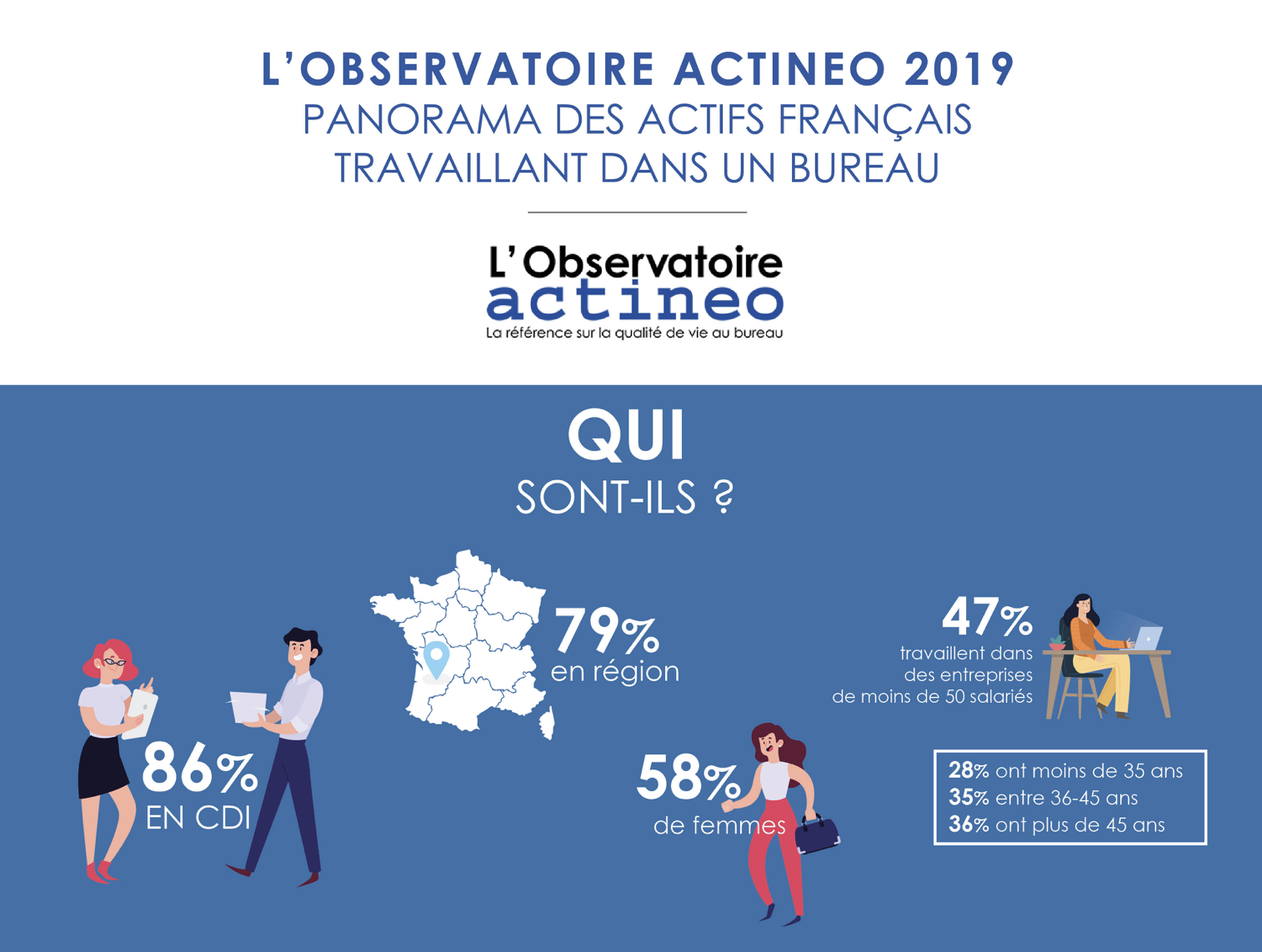

Les Français et leur lieu de travail

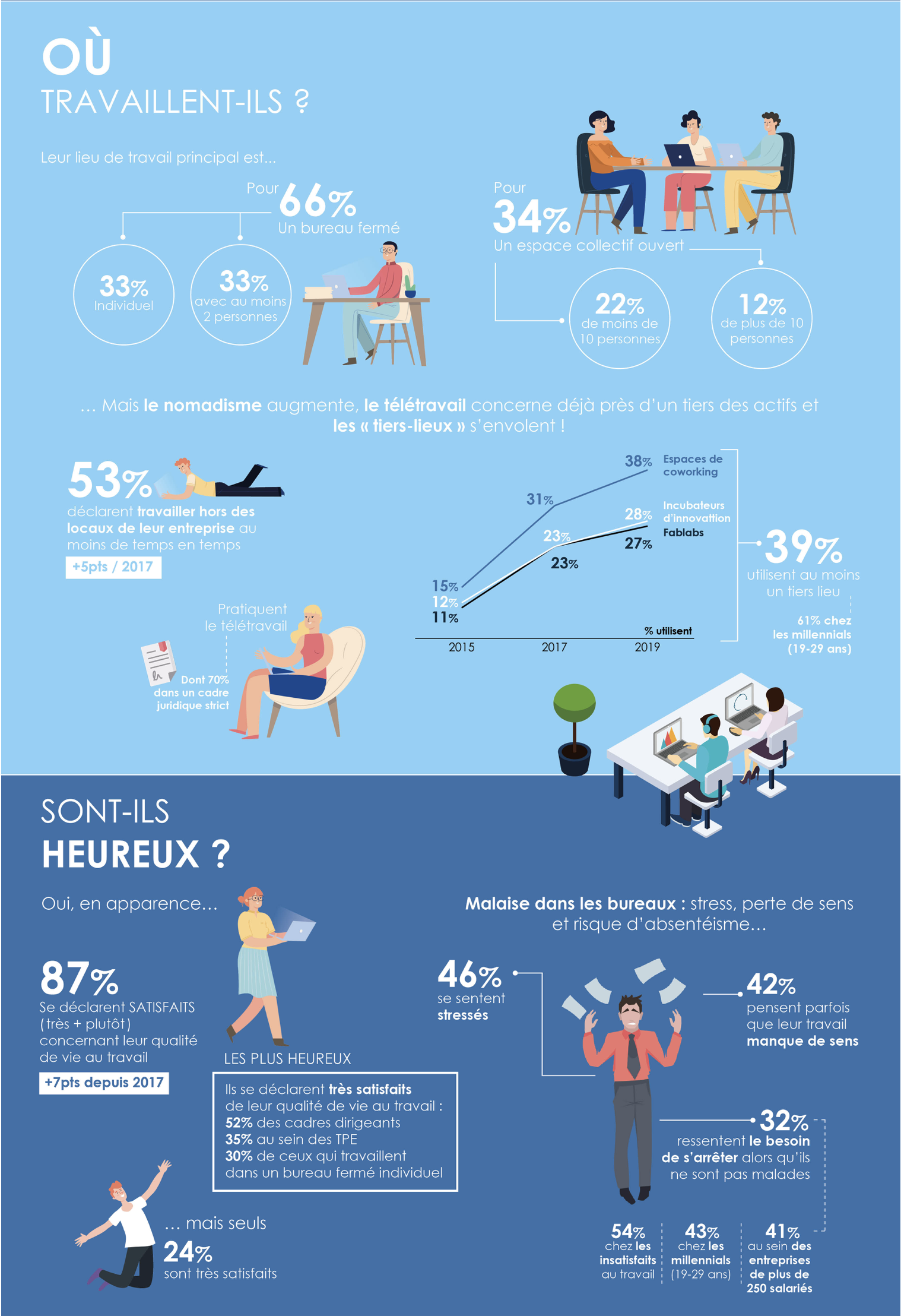

En 2019, près de 4 actifs français sur 5 travaillent en région (79 % en région contre 21 % en Île-de-France). Ces travailleurs, représentés majoritairement par des femmes (à 58 % en 2019), sont principalement en CDI (86 %). Bien que travaillant majoritairement dans un bureau fermé (à 66 %), le nomadisme ne fait qu’augmenter en France puisque le télétravail concerne déjà près d’un tiers des actifs :

- 53 % des Français interrogés déclarent travailler hors des locaux de l’entreprise (représentant une augmentation de +5 points par rapport à l’année 2017) ;

- 39 % des Français interrogés utilisent au moins un « tiers-lieu » (comprenez espace de coworking, incubateurs, etc.).

Une évolution appréciable quand on sait que le temps de trajet pour se rendre à l’entreprise a augmenté depuis 2017 (41 mn en moyenne en Île-de-France en 2019 et 23 mn en moyenne en région). A n’en pas douter, ces modes de vie dénotent un esprit de liberté représentatif d’une évolution de la morphologie des espaces de travail. A ce propos, les Français interrogés estiment que la qualité de leur espace de travail reste perfectible. En effet, ils affirment à 66 % qu’il n’est pas adapté à leurs besoins et préféreraient ainsi disposer :

- à 59 % d’un bureau individuel fermé ;

- à 38 % d’un poste de travail dédié dans un bureau collectif de petite taille ;

- à 31 % d’un poste de travail dédié dans un espace collectif ouvert avec des bulles de confidentialité et des salles de réunion de proximité en libre accès.

C’est donc une réalité, les Français préfèrent disposer d’un espace individuel dédié ou à défaut, d’avoir accès à un espace où ils pourront s’isoler facilement pour effectuer leurs tâches quotidiennes. Le flex-office (poste de travail non attribué) n’est donc pas une mode qui les fait rêver (puisque choisi seulement à 14 % par ces derniers). Mais pourquoi les Français accordent-ils autant d’importance à leur espace de travail ? Découvrons-le !

Le bien-être au travail des Français

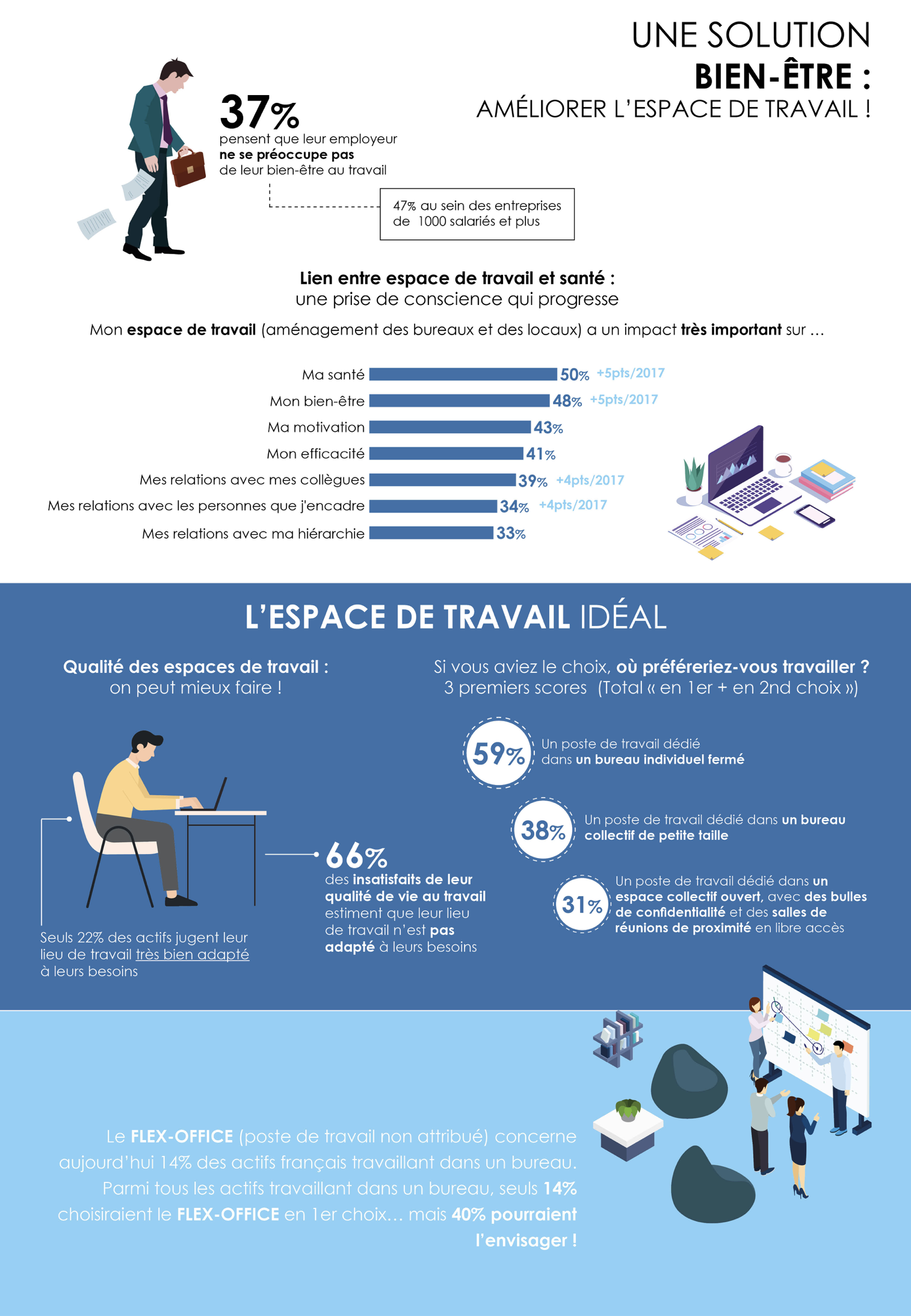

Arrêtons dès à présent ce suspens insoutenable et répondons tout de suite à la question suivante : l’espace de travail a-t-il un impact direct sur la santé des Français et donc sur leur bien-être ? La réponse est sans conteste OUI, puisqu’ils affirment que cela a un impact très important :

- à 50 % sur leur santé ;

- à 48 % sur leur bien-être ;

- à 43 % sur leur motivation ;

- à 41 % sur leur efficacité.

Précisons que ces chiffres, en hausse pour la plupart d’entre eux depuis 2017, prouvent indubitablement que la prise de conscience du lien entre espace de travail et santé progresse. S’ils sont entendus par les employeurs, et si une évolution des modes de travail est appliquée avec soin dans les mois et années à venir selon leurs besoins (isolation, endroit calme pour travailler, etc), les Français dépasseront-ils la barre des 87 % satisfaits au travail ?

Une bonne question, lorsque l’on sait qu’ils sont 37 % à penser que leur employeur ne se préoccupe pas de leur bien-être, provoquant de nombreux malaises au travail (stress, perte de sens, etc.) :

- 46 % des Français se sentent stressés ;

- 42 % des Français pensent parfois que leur travail manque de sens ;

- 32 % des Français ressentent le besoin de s’arrêter alors qu’ils ne sont pas malades.

Assurément, les modes de travail ont évolué ! Le nomadisme se diffuse, les espaces de travail changent progressivement et les « tiers-lieux » font partie de la réalité de travail de plus d’un tiers des actifs. Si ces évolutions apportent leur lot d’aspects positifs aux yeux des Français, il reste encore du chemin à parcourir pour améliorer leur espace de travail afin d’augmenter considérablement leur satisfaction et leur bien-être.